情報漏えいとは?

問題発生時の影響、メールセキュリティ強化の必要性

「宛先を間違えてメールを送ってしまった」「誤った添付ファイルを送ってしまった」という経験はありませんか? さまざまなコミュニケーションツールが増えてきても、いまだにビジネスにおけるコミュニケーションで中心的な役割を担うメールは、多くの方が日常的に活用する分、ミスが起きやすく、宛先間違えや、添付ファイル間違えといった単純ミスに起因する情報漏えい事故が日々発生しています。

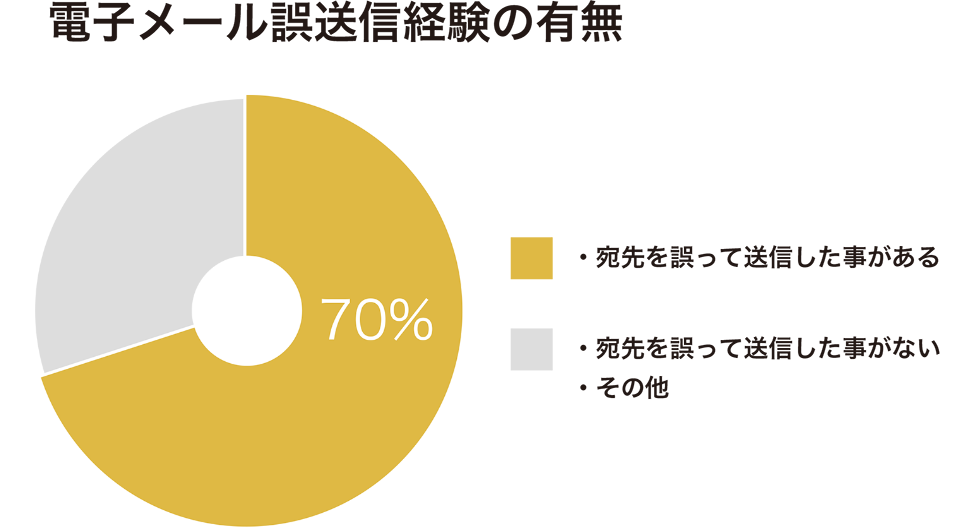

「NPO 日本ネットワークセキュリティ協会」が行った調査では、約7割の方が「メールを誤送信した経験がある」と答えました。こういったミスは、個人間のメールならまだしも、ビジネス上のやり取りでは絶対に避けなければなりません。そのために、企業はどのような点に注意すべきなのでしょうか。本ページではメールからの情報漏えいを中心に、情報漏えいとはどのような問題なのか、何故起こるのか、どのような影響があり、どう対策を行うべきなのかを紹介します。

※出展:2011年NPO 日本ネットワークセキュリティ協会

「情報セキュリティインシデントに関する調査報告書〜発生確率編〜」より

重要視されるメールセキュリティ強化

2016年度に世界で発生した情報漏えい問題は、40億件超といわれており、2015年の6億件と比較して約5.7倍にも急増しています。情報漏えいの原因は、管理ミス、記憶媒体の紛失・置き忘れなど、さまざまですが、全体の約2割はヒューマンエラーによるメール誤送信といわれています。

日本でも、情報漏えい問題は多発しており、2016年度の被害総額は3,000億円超の規模になるといわれています。

情報漏えいとは? 情報漏えいの現状

情報漏えいとは、企業活動において、会社や個人(社員、顧客)の情報が外部へ流出することを指します。情報漏えいは、企業の利益を失うような重大なものだけではなく、たとえその情報が直接的に金銭的な損害につながらないものであったとしても、企業の信用・信頼が低下し、重大な社会的責任を負うことになります。

どのようにして情報漏えいが起きるのか?

情報漏えいの原因は、過失(紛失、誤送信、誤った添付ファイルなど)と故意(盗難、盗聴)の2種類があります

情報漏えいの媒体となるものは、紙、インターネット以外にも、パソコン本体、USBメモリなどの記憶メディアなど多岐にわたります。

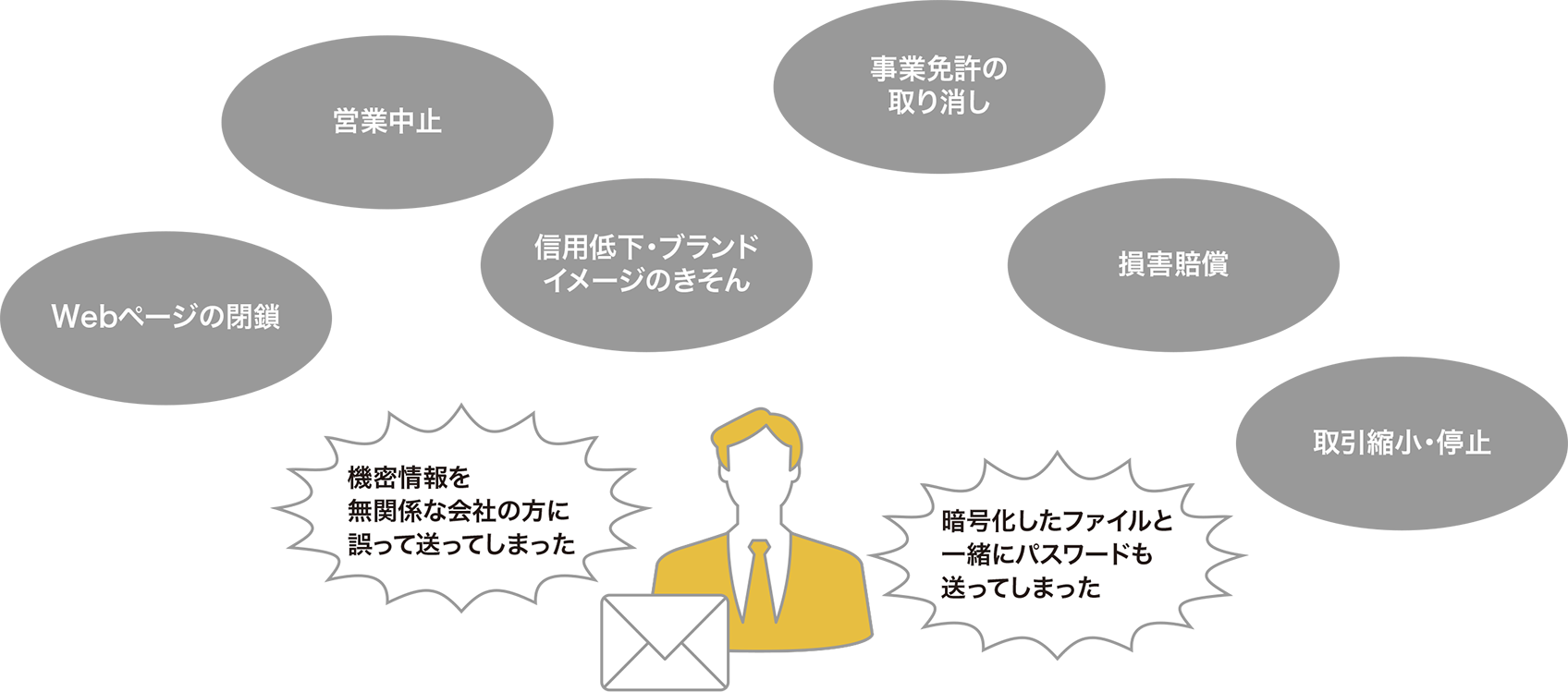

情報漏えいによって引き起こされる被害とは?

情報漏えい事故を起こしてしまうと、どのような被害が発生するのでしょうか? 個人情報が流出してしまった場合に起こり得る問題の一例を紹介します。

- メールアドレスに大量の広告メールが届くようになる

- 自宅に身に覚えのないダイレクトメールが届くようになる

- 知らない業者からの勧誘の電話が増える

- SNSや掲示板で自分の名前や住所、電話番号などを公開される

- クレジットカードを不正利用される

情報漏えいは、大量のクレジットカード情報を保有するような特定の企業だけの問題と考えている方もいるかもしれませんが、過去には、メールマガジンの誤配信により個人情報が漏えいしてしまった事例もあり、いつ誰が加害者・被害者になるかわからない身近な問題です。

情報漏えいを起こす原因の多くはメールの誤送信

多くの情報漏えい問題が広く報道されているにも関わらず、何故頻繁に情報漏えいが起こるのでしょうか? その原因を説明します。

前項で、情報漏えいには、過失(紛失、誤配送・誤送信など)と、故意(盗難、盗聴)の2種類の原因があることを説明しましたが、実は、故意による情報漏えいは全体の2割程度に過ぎず、残りの8割は、誤操作・管理ミス・紛失・置き忘れ等といったヒューマンエラーによるものと言われています。

企業の情報漏えいで特に多いのが、メールによる情報漏えいです。最近ではメールに代わるコミュニケーションツールとして社内SNSなどの利用も増えていますが、それでも社内メールの使用が完全になくなる気配はありません。社外の不特定多数の人とのやりとりにおいては、メールに変わる手段はまだほとんどないといえます。そのため、メールは社内外を問わずビジネス上のコミュニケーションに不可欠なツールとなっています。

メールを利用する方が多い分、必然的に運用上のミス、ヒューマンエラーの数も多くなります。個々のユーザーがどれだけ気をつけていても、細かなケアレスミスが起きてしまうのは避けられない問題なのです。とくに、1日に何十通とメールを送るような仕事をしている方の場合、メール誤送信は必ず起きてしまうものと考えて備える必要があります。

メール誤送信の3大原因

メール誤送信の原因として特に多いのが、以下の3点です。

- 「Bcc」のつもりが「To」「Cc」で一斉配信してしまう メールを一斉送信する際、送り先がわからないようにできる「Bcc」。本来であれば「Bcc」で送るところ、間違えて「To」や「Cc」で送ってしまったことはないでしょうか。送信先のアドレスを「To」や「Cc」に入れて送ると、全員に「To」や「Cc」に入れたアドレスが表示されて、送信相手全員にすべてのメールアドレスが見える状態になってしまいます。たとえメールの内容が重要なものではなかったとしても、メールアドレスそのものが場合によっては個人情報に該当するため、個人情報保護法が適用されれば責任を負わされることもあります。

- 宛先を間違えて送ってしまう 本来の送り先と同じ名字の方や、似たメールアドレスの方に間違えてメールを送ってしまう。勘違いやクリックミスで、本来送るべき以外の方に送ってはいけないメールを送ってしまう。メールを書いている途中や、下書きを保存しようとした時などに誤って送信してしまう。普段使用しているパソコンとは別のパソコンでデータのやり取りをしようとして、本来の送り先と異なるメールアドレスに誤送信してしまう。こういったちょっとしたミスで、重要な機密情報を流出させてしまう場合があります。

- 添付ファイルを間違えて送ってしまう 資料をメールに添付して送る際のファイルの選択ミスによって、重要な機密情報を流出させてしまう場合があります。

その他の情報漏えいの原因

メール誤送信以外にも、さまざまな情報漏えいの原因があります。

- 管理ミスによる情報漏えい 情報の管理ルールがあるにもかかわらず、そのルールを守ることができなかったために情報漏えいしてしまうというケースがあります。または、管理ルール自体に不備があり、ルールを守っていても防げない情報漏えいもあり得ます。重要書類の誤破棄などもこの管理ミスの中に含まれ、金融業・保険業を代表とする、大量の情報書類を抱えている業種では特に発生リスクが高いと言えます。

- 誤操作による情報漏えい メールの誤送信も含まれますが、メールに限らず郵送やFAXなどの通信手段でも、宛先あるいは送信内容を間違える、操作ミスするといったケースがあります。個人情報を扱うWebサイトなどでは、ちょっとした設定ミスで、気付かぬうちに情報漏えいしてしまうケースもあります。

- 紛失・置き忘れによる情報漏えい データを外部に持ち出してうっかり無くしてしまう、「紛失・置き忘れ」も情報漏えいの原因としてよくあるものです。全体の1、2割は紛失・置き忘れによる情報漏えいと言われており、高い割合で起こっています。紛失・置き忘れは、特に紙媒体での事例が多く、次にUSBメモリなどの記録媒体、PC本体などの事例が続きます。

- 盗難等、故意や悪意により起こる情報漏えい 情報漏えいの原因は、もちろん意図しないケアレスミスだけとは限りません。故意に情報を持ち出そうとする内部犯行もあり得ます。主に金銭目的の経済的な動機によるものが多いですが、そのほかにも組織への不満や恨みといった感情的な動機により引き起こされるケースもあります。また、内部からの持ち出しに限らず、マルウェアやウイルスに感染して、気付かないうちに大量のデータが流出してしまうこともあり得ます。

情報漏えいが発生した場合の影響は?

多くの情報漏えい問題が社会を騒がせたことから、近年は情報漏えい対策の重要性についての認識が高まり、企業や団体を中心に、情報漏えい対策への具体的な取り組みが進んでいます。

しかし未だに、公表されているものだけでも、情報漏えいに関する事故は頻繁に報じられています。情報漏えい対策への意識は高まっている一方で、事故の発生件数そのものは減少していないのです。

しかも、公表される情報漏えい事故は、大量の個人情報データを保有する企業・団体が顧客の情報を漏えいしてしまう「個人情報の漏えい」が大多数を占めています。その反面、ビジネス上のやりとりで入手したほかの企業の重要な情報を漏えいしてしまう「機密情報の漏えい」は、ほとんど公表されることはありません。企業が「個人情報の漏えい」を起こした場合、そのことを公表する義務が課せられていますが、「機密情報の漏えい」は公表の義務がないためです。また、企業間の問題は一般に公表されることなく当事者である企業間の話し合いで解決されるケースが多いことも、この問題があまり表に出ない理由の一つです。つまり、公表されている機密情報の漏えい事故が少ないからと言って、事故そのものの件数が少ない訳ではないのです。

情報漏えいの対策方法

情報漏えいを防ぐために、どのような対策が考えられるでしょうか。いくつか例を挙げて説明します。

まず、情報漏えいの大多数を占めるうっかりミスによるメール誤送信対策ですが、個人の心掛けや行動を見直すことでミスの発生割合を下げることは可能です。

メール誤送信を減らすために個人でできる取り組み

- メール作成後、宛先、Cc、Bccを確認

- 送信前に内容、添付ファイルを確認

- 複数人で宛先、内容、添付ファイルを確認

- 上司へのCcやBccを義務づける

ミスを防ぐためには個人の心掛けや行動が大切な一方、それだけで完全にミスをなくすことは絶対にできません。企業・組織としては、個人のミスが起こり得るという前提で対策する必要があります。

メール誤送信を減らすために企業・組織としてできる取り組み

- メールを暗号化

- 個人情報を含むメールの禁止

- 添付ファイルの容量を制限

- 誤送信と気づいた後にでも対応できるようにメーラーを設定

- 誤送信対策のソフトやサービス、システムを導入

管理ミスによる情報漏えいを防ぐための取り組み

- 情報管理ルールを徹底する

- 保管期限の設定と明記

- 廃棄方法の明確化

- 廃棄の記録を残す

紛失・置き忘れ・盗難などの問題を防ぐための取り組み

- データの持ち出しに厳格なルールを設ける

- デバイスやデータにパスワードやロックをかける

- 持ち出すデータの暗号化を義務づける

- 機密情報を保持する機器は肌身離さない

- 盗難防止グッズを利用する

内部不正を防ぐための取り組み

- 重要な情報にはアクセス権限を付与する

- アクセス権限を持つ従業員を限定する

- データの持ち出しや持ち込みを監視

- 情報機器や記憶媒体の管理を厳格化

- アクセス履歴や操作履歴の定期的な監視と監査

- 職場環境や処遇を見直す

外部からの悪意ある攻撃を防ぐための取り組み

- セキュリティソフトを導入する

- ファイアウォールを活用する

- サーバーのログを取得・監視する

- OSやソフトを最新の状態に保つ

- ファイルの共有設定を最小限にする

- ファイル共有ソフトは利用しない

メールの誤送信による情報漏えい対策にActive! gate SS

情報漏えいを防ぐためには、個人の努力だけでなく、企業・組織としてさまざまなリスクに備えた対策をとっておくことが欠かせません。とくに情報漏えいの原因になりやすいメールの誤送信対策はあらゆる企業にとって重要な課題となっています。

昨今、企業が利用するメールサービスは、Microsoft 365やGoogle Workspaceに代表されるクラウドメールへの移行が進んでいますが、クラウドメールにおいてもメール誤送信対策は重要な課題です。

しかし、Microsoft 365やGoogle Workspaceの標準機能を利用するだけでは、企業ごとに異なるセキュリティポリシーを満たすことは難しいと言えます。そこで必要となるのが、クラウドメールと連携させることができるメールセキュリティサービスです。

クラウドメールで活用できるActive! gate SSは、メール誤送信対策に最適な7つの機能「送信メールの一時保留」「添付ファイルの暗号化」「添付ファイルのWebダウンロード」「Bcc強制変換」「送信拒否」「時間差配信」「上司承認」を有しています。

また、セキュリティポリシーに応じ「オリジナル運用プラン(共用タイプ)」「オリジナル運用プラン(VPSタイプ)」「ファイル変換専用プラン(共用サーバー)」を選択することができるため、企業の情報漏えい対策として最適なサービスです。

無料トライアルや見積り、お申し込みについては、

販売パートナーか、当社窓口までお気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは03-5623-253003-5623-2530