クラウドメールの普及と情報漏えい・誤送信防止策の必要性

企業が利用するメールは従来、自社内にサーバーを構築し運用することが一般的でしたが、昨今は、Microsoft 365やGoogle Workspace(Gmail)をはじめとしたクラウドサービスで提供されるメールの利用が増加しています。

ビジネスにクラウドサービスを利用することへの抵抗感が薄れ、従来よりも便利なメール環境を手にするビジネスパーソンが増えている一方で、クラウドメールの誤操作や設定ミスに起因する情報漏えいが頻繁に発生しています。

情報漏えいの原因は、過失(紛失、誤送信、誤った添付ファイルなど)と、故意(盗難、盗聴など)の2種類があります。

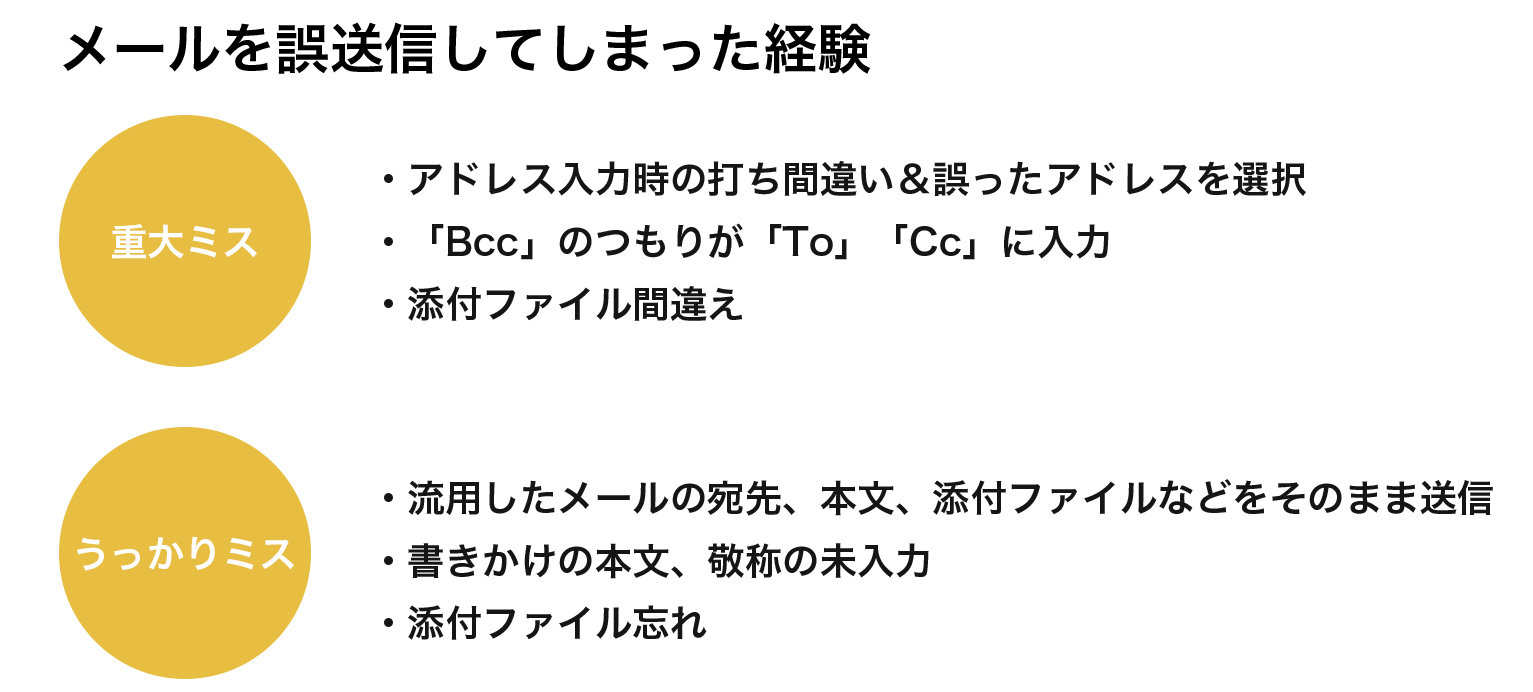

「NPO 日本ネットワークセキュリティ協会」の調査では約7割の方が、過失による情報漏えいの経験があると答えました。特に多かったのが「アドレス入力時の打ち間違え」「アドレス帳からの誤ったアドレスを選択」といったメールに関連する事故です。

このページでは、企業・組織の情報漏えい防止のために求められるメールセキュリティについて紹介します。

メールに起因する情報漏えい問題とその影響

社会的に大きな問題となる情報漏えい事故が報道されているにもかかわらず、なぜ、同じような事故が何度も起きてしまうのでしょうか?

近年のIT化とその急速な発展により、昔に比べてあらゆる情報の保存・管理が容易になりましたが、その反面、大量の情報を安全に管理するための対策があまりなされていないことがこの問題の背景にあります。

企業が保存・管理する情報が増えるにつれて、情報漏えいのリスクも年々高まっていると言えます。セキュリティ意識が高いはずの大手企業や公的機関でさえ大きな問題を起こしている現状を見ると、「情報漏えいは一部の企業だけの問題」と思えない時代になってきています。

では、情報の漏えいが起こってしまった場合、企業にはどのくらいの影響があるのでしょうか? 被害の種類を分類すると、おおまかに直接的被害・間接的被害の2種類があります。

直接的被害

被害の拡大を防ぐためにネットワークの停止、メール送受信の停止、Webページ閉鎖などの可能性があります。情報漏えいの内容によっては、事業免許の取り消し・停止、行政指導による業務停止等の公的な処罰を受ける可能性もあります。

また、二度と情報の紛失・改ざん・漏えいといった問題が起こらないよう、営業活動を中断しての原因究明・再発防止対策、情報システムの原状回復、関係先への連絡・お詫び、情報拡散防止対策を行う必要があります。

被害者への見舞金・謝罪費が必要となる場合もあります。

間接的被害

情報漏えいした情報の持ち主のみならず、二次被害を与えた他者への損害賠償が発生する場合があります。

間接的被害として何よりも大きいのは、社会的信用の喪失です。信用低下に起因する顧客からの取引縮小により、長期的に売上減少や、ブランドイメージの毀損に起因する株価下落なども起こり得ます。

また、情報漏えい対策の導入に伴う業務効率の低下や従業員の不満の増大、モラル低下など、社内に新たなトラブルの火種を抱えることにもつながります。

クラウドメールにおけるセキュリティ強化のためにすべきこと

きっかけは些細なミスによるメール誤送信であったとしても、一度情報漏えいが起きてしまえば前項で説明したように大きな問題を抱えてしまう可能性があります。そのリスクを考えると、昨今利用が増えているクラウドメールにおいても、自社のセキュリティポリシーに則り、しっかりとした誤送信対策を行うことは、企業にとって絶対に欠かない情報漏えい対策のひとつだといえます。企業にとって、メールセキュリティはとても重要な意味を持つものであり、もし対策が不十分であれば早急な強化が必要な重要事項なのです。

メールは、文面の作成からアドレスの入力、送信という一連の作業をすべて個人で完結してしまうため、セキュリティ意識の高くないスタッフがひとりでもいると、ちょっとしたミスからすぐに重要情報が外部に漏れて大きなトラブルにつながります。まずは、企業全体で、メールを送信する前に再確認を徹底する文化を根付かせるなどして、個人の意識や業務面での改善を図る必要があります。

一方で、メール誤送信を防ぐためには、業務面の対策だけでなく、システム面の対策もとる必要があります。どちらか一方に依存するのではなくではなく、業務面とシステム面の両方で対応することが大切です。

システム面の対策においては、高スペック・多機能なシステム・ツールを導入しても担当者が使いこなせなければ意味がないため、「担当者目線」で考えることが重要です。管理画面での設定・操作がしやすいツールを選ぶことが、メールセキュリティの品質向上にもつながります。

メールセキュリティ強化の具体例

ひとことでメールセキュリティを強化するといっても、具体的な施策にはさまざまなものがあります。ここでは、3つの例をあげて説明します。

- メールの送信時間を変更する 単純ですが、「メール作成後、一旦送信せずに保存し、時間を置いて再度チェックしてから送信する」という対策が考えられます。多くのミスは慌しくメールを送信してしまうことが原因であるため、時間を置いて再度チェックしなおしてから送信するようにすれば、アドレスの入力ミスや内容の間違いなどは回避できるようになります。

- メーラーの名前の自動入力機能を使わない

メール誤送信による情報漏えいで、もっとも単純かつ発生しやすいのは、宛先の間違いです。その大きな原因として、メーラーの自動入力 (オートコンプリート)機能による入力ミスが挙げられます。

自動入力機能を利用すると、複数のアドレスが候補として並びますが、小さな文字で似たような文字列が並ぶため、どうしても見間違いが起こりやすくなってしまいます。必要がなければ自動入力機能はOFFにする、あるいは、必ず候補が一つだけになるまで文字列を入力するなどで対策することができます。 - 暗号化機能を利用する

万が一誤送信してしまった場合でも、メール・添付ファイルの内容を閲覧できないように、自動で暗号化してくれるソフトを利用することも対策の1つです。

添付ファイルの情報漏えい防止のためには、ファイルにパスワードを設定してからメールに添付して送信し、別のメールでパスワードだけを通知する方法をとるのが一般的ですが、個々人が作業をいちいち行う方法は手間がかかるため敬遠されがちです。

添付ファイルを自動的に暗号化し、パスワード通知メールも自動送信するサービスを利用することが有効な対策であると考えられます。

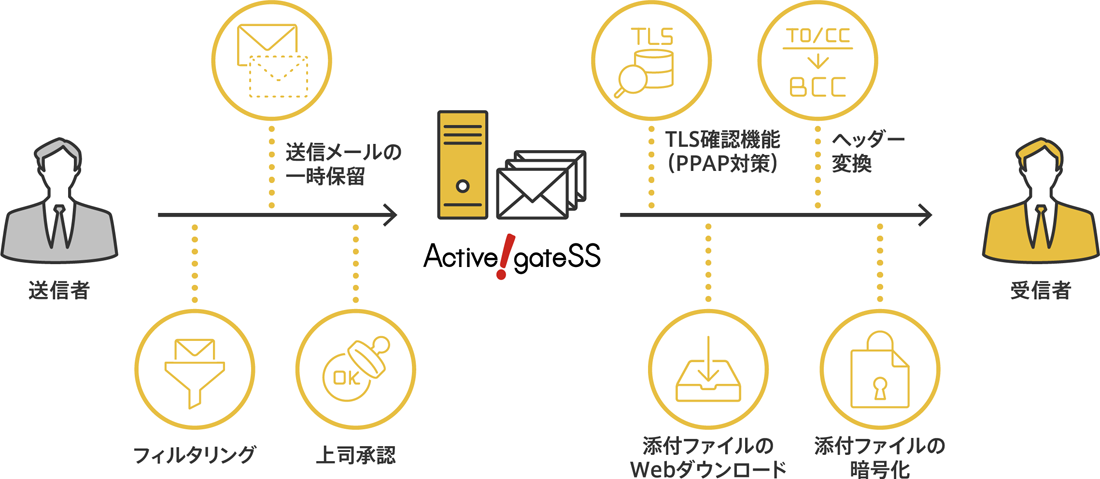

Active! gate SSの機能

ここでは、Active! gate SSの主要機能、特長を説明します。

各機能に関する詳細な説明はこちらをご覧ください。

送信メールの一時保留

管理者・ユーザーが設定した条件で、送信メールを一定期間隔離・保留することができます。

保留されたメールはユーザー自身で確認し、「配送」または「破棄」を選択することができるので、送信後に気付いた宛先間違えや、添付ファイルのミスを保留中に修正し、業務上の大きな事故につながる誤送信を防止することができます。

添付ファイルの暗号化

メールに添付されたファイルを自動的にパスワード付きの暗号化ファイルに変換し送信します。ユーザー自身がパスワード付きファイルを用意する必要がないため、通常のメール送信時と何ら変わらない方法で、社員に負担をかけることなくセキュリティレベルを向上させることができます。

添付ファイルの暗号化を自動化することで「メールや添付ファイルの暗号化を義務付けたが、手動で暗号化をしなければならないため徹底できていない」「移動中や客先でもメールを利用できるようにクラウドメールの導入を検討しているが、セキュリティ面が懸念されるため導入に踏み切れない」といった問題を解決できます。

添付ファイルのWebダウンロード

管理者・ユーザーが設定した条件で、添付ファイルを分離してメール本文のみを送信することができます。分離された添付ファイルは、別途パスワードを使用しWebからダウンロードできるかたちで送信されます。

複雑な操作を企業内で強いることなく運用が可能で、メールの宛先にはダウンロードURLを通知するだけなので、万が一誤送信してしまった場合でもURLを無効化するだけでファイルの流出を阻止できます。

ファイルをメール添付ではなくWebダウンロードにすることでメール容量の削減というメリットもあります。

Bcc強制変換

「To」や「Cc」に外部宛の大量メールアドレスを指定した場合、管理者・ユーザーが設定した条件(件数など)で、強制的に「Bcc」に変換します。

メール一斉配信等で、「Bcc」ではなく「To」や「Cc」に配信してしまった場合の宛先情報漏えいを未然に防ぐことができます(「To」や「Cc」では他の受信者に見えてしまうメールアドレスを保護し、個人情報の漏えいを防ぎます)。

送信拒否

予め設定されたメールアドレスに対しメール送信を行えなくします。送信拒否の条件は、時間帯、送信者、キーワードなど、管理者・ユーザーが設定したルールで運用することができます。また、送信拒否が実行された場合、送信者にそれを通知するメールを送ることも可能です。

時間差配信

社内、準社内(グループ会社など)、社外など、ドメインごとにルールを設定し、メールを時間差で配信することができます。

社内と準社内の関係者にのみ先にメールを送信し、一定時間経過後に社外の宛先に送信するという運用ルールにしておくと、送信保留中に送信者自身や同僚が誤送信に気付いたら、すぐに社外への送信を取り消すことができるので、誤送信のリスクを低減させることができます。

上司承認

上司、または第三者(承認者)の許可を得たメールのみ送信するよう設定できます。

承認者の一時的な離席や長期出張などに対応できるよう、代理の承認者を設定することもできるため、柔軟な条件設定が可能です。

メールの宛先や内容・添付ファイルを第三者がチェックすることで送信者が気付かない問題を発見するとともに、取引先との重要なやり取りを責任者が確認し内容把握することもできます。

管理者画面とユーザー専用画面の提供

Active! gate SS全体の運用設定、個々のユーザーのセキュリティポリシー設定の変更が可能です。

※ファイル変換専用プラン(共用サーバー)を除く

送信メールのアンチウイルス機能

Kaspersky Anti-Virusによる送信メールのウイルス感染チェックが可能です。

既知・未知・高度な脅威に対し強力な多層防御で機密データの損失防止、IT環境に潜む脆弱性の除去を行います。

Active! gate SSのプラン・費用

Active! gate SSは、利用者のセキュリティレベルに合わせた複数のプランを準備しています。ここでは各プランの特長、機能、費用を紹介します。

オリジナル運用プラン(共用タイプ/VPSタイプ)の 機能一覧はこちら

オリジナル運用プラン(共用タイプ)

- クラウドメール(Microsoft 365、Google Workspace)と連携するActive! gate SS(アクティブゲートエスエス)を共用サーバーで利用できます。

- 「送信メールの一時保留」「添付ファイルの暗号化」「添付ファイルのWebダウンロード」「Bcc強制変換」「送信拒否」「時間差配信」「上司承認」7つの機能すべてと「送信メールのアンチウイルス」が利用可能です。

- 「管理者画面とユーザー専用画面」が提供され、全体の運用設定と、個々のユーザーのセキュリティポリシー設定変更によるオリジナル運用が可能です。

- オプションサービスで「送信元リレー許可IP」を利用可能です。

- 初期費用:50,000円、月額費用:300円(1メールアドレスあたり)

オリジナル運用プラン(VPSタイプ)

- クラウドメール(Microsoft 365、Google Workspace)と連携するActive! gate SS(アクティブゲートエスエス)を仮想化専用サーバー(VPS)で利用できます。

- オリジナル運用プラン(共用タイプ)と同じく、「送信メールの一時保留」「添付ファイルの暗号化」「添付ファイルのWebダウンロード」「Bcc強制変換」「送信拒否」「時間差配信」「上司承認」7つの機能すべてと「送信メールのアンチウイルス」が利用可能です。

- 共用サーバーに比べて自由度が高く、専用サーバーのようなスペックを安価な価格で利用できます。外部の影響による障害発生・動作影響といった問題が発生しづらいため、共用サーバーより負荷のかかる利用に適しています。

- 管理者で自由に運用できます。

- オプションサービスで「送信元リレー許可IP」を利用可能です。

- 初期費用:100,000円、月額費用:500円(1メールアドレスあたり)

Active! gate SSの導入を検討されている方へ

Active! gate SSに関する質問

Active!gate SSのサービス全体、トライアル・お申し込み、価格・お支払、契約・契約内容の変更・更新・解約、お問い合わせ・その他に関するお問い合わせはこちらからご確認ください

導入企業事例

実際にActive!gate SSを導入・活用されている企業様の事例はこちらからご確認ください

設定事例

各業種の利用者様が各機能をどのように設定し利用されているかの事例はこちらをご確認ください

サポート体制

障害対応は年中無休の24時間365日体制

土日祝祭日・夜間など曜日や時間を問わない

専用のサポートダイヤルをご用意

問題が発生した際にはいつでも問い合わせられる、迅速に問題解決ができる

SLA

二重化されたシステムにより、SLAは稼働率99.9%を保障

※SLAとはService Level Agreementの略で、サービス提供事業者とその利用者の間で結ばれるサービスのレベル(定義、範囲、内容、達成目標など)に関する合意のことを指す。サービス提供事業者が契約者に対して、どの程度まで品質を保証できるかを明示したもの。

無料トライアルや見積り、お申し込みについては、

販売パートナーか、当社窓口までお気軽にお問い合わせください。

電話でのお問い合わせは03-5623-253003-5623-2530